水源の現状

わが国は世界的に見て降水量には恵まれていますが、地域や季節による差が大きく、また、地形的にも山地が多いため河川も急峻で短く、降った雨はすぐに海に流れ出てしまいます。

このため、安定して水を利用するためには、水を貯留することが必要となり、古くから農業用水を中心とした水資源の開発・利用が行われてきました。

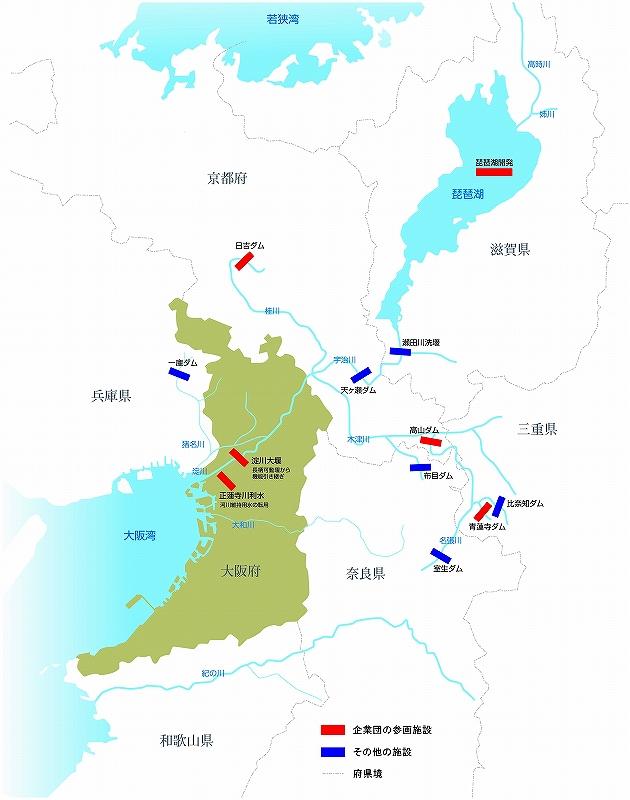

企業団水道では、淀川で1日あたり約222万立方メートルを給水できる水源を確保しており、震災や渇水などにも強い水道をめざしています。

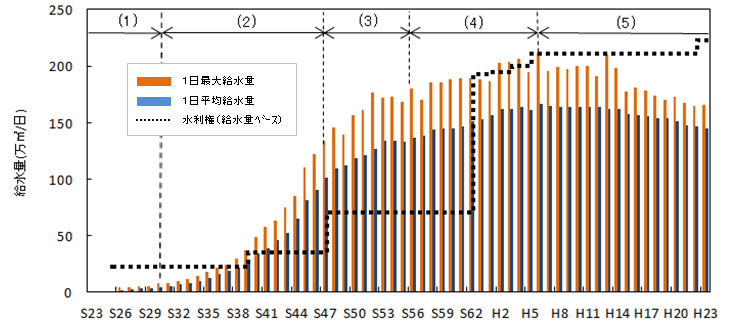

水資源開発の経過(旧府営水道~)

| 経過 | 時期 | 状況等 | 合計水源確保量 |

|---|---|---|---|

| 【1】 戦後復興と初期の水源 |

昭和20年頃から昭和30年頃 | 戦後復興による水道水源の不足を解消するため、戦争で中断していた府営用水供給事業の給水計画を改定し、第一次建設事業に着手。 水源開発として淀川河水統制第1期事業(昭和27年完成)参画。 |

1日あたり約20万立方メートル (給水量相当) |

| 【2】 需要急増期 |

昭和30年頃から昭和47年頃 | 昭和30年代から40年代にかけての水需要急増に対応するため、長柄可動堰・高山ダム・青蓮寺ダム・正蓮寺川利水の事業に参画。 | 1日あたり約69万立方メートル (給水量相当) |

| 【3】 需要増加期 |

昭和47年頃から昭和55年頃 | 昭和40年以降も、毎年水需要は増加し、京阪神地方は慢性的に水不足に悩まされた。そのため、水道水の安定供給などを目的とした琵琶湖総合開発事業が昭和47年度に始まり、大阪府も参画。しかし、事業中も水需要は増え続け、取水制限がたびたび実施されるなど水不足状態が続いた。 | 1日あたり約69万立方メートル (給水量相当) |

| 【4】 需要安定期 |

昭和55年頃から平成6年頃 | 水需要は伸び続けたため、昭和55年から計画日最大給水量1日あたり265万立方メートルとした第7次拡張事業に着手。水源確保のため、昭和60年度には、日吉ダム事業、さらに大戸川ダム、丹生ダム、紀の川利水、安威川ダム事業にも参画した。 | 1日あたり約210万立方メートル (給水量相当) |

| 【5】 需要減少期 |

平成6年頃から現在 (平成23年度より企業団) |

平成6年度に1日あたり211.5万立方メートルの日最大給水量を記録して以来、水需要は横ばいから減少傾向に転じた。そのため、平成12年度には、計画日最大給水量を1日あたり265万立方メートルから1日あたり253万立方メートルとし、さらに平成16年度には1日あたり216万立方メートル、平成21年度に1日あたり168万立方メートルと下方修正し、開発中の利水事業(大戸川ダム、丹生ダム、紀の川大堰、安威川ダム)から撤退することとした。 なお、臨海工業用水道企業団の解散に伴い、1日あたり約12万立方メートルの水源を承継した。 |

1日あたり約222万立方メートル (給水量相当) |

企業団の水源

お問合せ先

経営企画課 経営・計画グループ

〒540-0012

大阪府大阪市中央区谷町2-3-12マルイト谷町ビル3階

電話:06-6944-6864

ファックス:06-6944-6868

更新日:2022年08月26日